まず初めにこの事件の概要を 失敗事例 > 自動車ピントの衝突火災(リンク)から紹介します。

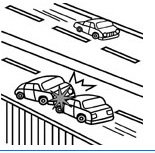

米国フォード社は、新しいサブコンパクトカー「ピント」を25ヶ月という短期間の開発で(通常は43ヶ月)、1971年に市場導入した。 1972年、高速道路で突然エンストして停車したフォード社の乗用車ピントが、約50km/hの速度で走ってきた後続車に追突されて炎上し、運転者が死亡、同乗者が重度の火傷を負う事故が発生した。

車両後部に配置された燃料タンクが、追突時に前方に押し出されてデファレンシャル・ハウジングにぶつかって破損し、その破損したタンクから漏れ出たガソリンが隙間を伝って車室内に流入し、後続車の追突でこのガソリンに引火し火災を引き起こした。

事件の概要

1970年代初頭、米国フォード社は小型車ピント(Pinto)を通常43か月かかる開発をわずか25か月で市場投入しました。

しかし設計には欠陥があり、後部衝突時に燃料タンクが破損して火災が発生する事故が多発。1972年には約50km/hで追突された車両が炎上し、運転者が死亡、同乗者が重度の火傷を負いました。

「市場に出回っている欠陥車をすべて回収して安全対策を施すよりも、火傷や死亡事故の被害者に賠償金を支払う方が経済的に有利である。」

問題は設計ミスに加え、上記の社内文書で「リコール費用より賠償の方が安い」と試算していた事実が明らかになった点です。

この「人命を金銭で換算した」とされる判断に対して、陪審員は強い怒りを示し、フォード社には1億2,500万ドルの懲罰的賠償金が命じられました。

論点:費用便益分析の是非

費用便益分析(Cost-Benefit Analysis)は、コストと得られる便益を比較し合理的な意思決定を行う手法です。

しかしフォード・ピント事件では、人命を「金額換算」してコスト比較したことが倫理的問題として強く非難されました。

経済学や経営学では「費用便益分析(Cost-Benefit Analysis)」という手法があります。これは、投入するコストに対して得られる効果や利益を比較し、最も合理的な選択を行うための考え方です。

- 経済合理性:リコール費用 > 想定される事故補償

- 社会倫理:命を金額換算し企業利益を優先することは許されない

この対立は、「経済合理性 vs 社会倫理」という根本的な問題を浮き彫りにしました。

一見すると理にかなっているように思えます。しかし、フォード社のケースでは「コスト」と「命の価値」が同じ土俵に置かれたことで、倫理的な問題が顕在化しました。経済合理性だけで判断した場合、「命より利益が優先されうる」という結論に至ってしまったのでした。

現代への教訓

この事件は、以下の教訓を私たちに次の教訓を与えています。

設計段階からの安全重視

燃料タンクの配置や構造など、事故時の安全性を確保するためには、多少コストが上がっても安全を優先すべきです。透明性あるリスク管理

内部資料や分析は、公開されても説明できる水準で作成し、社会に対する説明責任を果たすことが求められます。倫理を含めた意思決定

経済分析だけではなく、「倫理的な許容範囲」という基準を意思決定プロセスに組み込む必要があります。

筆者の見解

この事件は「リコール費用と被害補償額を比較して合理的判断を下したが、社会がそれを許さなかった事例」と捉えることができます。

費用便益分析は経済学的に有効な手法ですが、人命や安全を単なるコスト項目として扱うことは誤りです。

企業は「合理的に実行可能なリスク低減策」を講じつつ、倫理的責任を前提に判断することが求められます。

結論

フォード・ピント事件は、企業が経済合理性だけで意思決定すると社会的制裁を受けることを示す象徴的な事件です。

現代の企業にとっても、費用便益分析は万能ではなく、命の価値や倫理観を加味したリスクマネジメントが不可欠であることを強く示しています。

コメント