設計者の責任とコンプライアンス意識

機械設計に携わる技術者は、単に「動く製品」を作るだけではなく、人の命や健康を守る責任を負っています。

厚生労働省の教育実施要領(厚生労働省, 2019)では、機械安全教育の最初の1時間に「技術者倫理」が位置づけられています。

本記事では、過去の災害事例や統計をもとに、設計者が倫理観とコンプライアンス意識を持つ必要性を解説します。

なぜ「技術者倫理」が必要なのか

- 機械による労働災害は依然として多く、特に「はさまれ・巻き込まれ事故」が多発しています。

- 令和5年の製造業死亡事故:755人中108人(14.3%)がはさまれ・巻き込まれ事故 (JIL, 2024)

- 設計段階の安全配慮不足は、事故発生のリスクを高めます。

- 法令や規格(ISO 12100、JIS B 9700等)はリスクアセスメントを義務付けていますが、倫理観がなければ安全設計は形骸化します。

災害事例・リスク例から学ぶ設計者の責任

事例1 CNC施盤に巻き込まれて死亡|防護・安全装置がない

発生状況

- 事業場:労働者数3名の機械部品製造工場

- 作業内容:CNC旋盤による機械部品の切削加工

- 災害経緯:

- 作業者AがCNC旋盤で加工を行ったが、設計値より大きかったため追加加工を実施

- 午後からは加工中の部品を旋盤にセットしたまま、手でサンドペーパーを持って研磨

- 「ドスン」という音とともにAが旋盤内で倒れているのを同僚が発見

- 救急搬送されたが、約2時間後に死亡

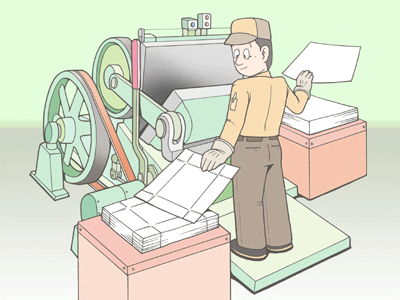

事例2 紙打ち抜き機にはさまれ死亡|防護・安全装置が不完全

1. 発生状況

- 事業場:紙加工工場(厚紙の打ち抜き加工)

- 被災者:入社9か月目、単独作業

- 使用機械:厚紙用抜圧40t紙打ち抜き機(ストローク数:毎分28回)

- 安全装置:購入当初はコの字型鋼鉄製安全棒あり → 災害発生時は取り外し済み

- 作業環境:作業手順書なし、安全教育なし、他作業者の目が届かない場所で作業

作業手順(事故前):

- 面盤に厚紙2枚をセット(右手)

- タイマー設定による自動運転 → 約2秒後面盤が閉じて打ち抜き

- 左手で加工済み厚紙を取り出しつつ、右手で新しい厚紙をセット

- 前日夕方から同じ手順で30分程度作業経験あり

事故経過:

- 当日作業再開後まもなく、面盤の隙間(58cm)に厚紙を落下

- 被災者が身を乗り出して右手で拾おうとした瞬間、タイマーによる自動作動で面盤が閉鎖

- 身体の一部をはさまれ、致命傷

設計者が守るべきコンプライアンスのポイント

- 法令・規格を把握する

労働安全衛生法、JIS、ISO/IEC規格を理解しておく - リスクアセスメントを形式だけで終わらせない

- 危険源の特定 → リスク見積り → 評価 → 低減策実施 → 妥当性確認

- 意思決定を文書化する

なぜ安全策を採用・不採用にしたかを記録 - 安全文化を社内で共有する

関係者全員で「納期より安全優先」の共通認識を持つ

日々の業務でできる実践方法

- 設計レビューで安全性チェックを必ず実施

- 最悪の事態を想定する習慣を持つ

- 安全対策費用はコストではなく投資として捉える

- 失敗事例を社内で共有し、同じ過ちを繰り返さない

まとめ

技術者倫理は、単なる道徳ではなく、安全設計の土台です。

災害事例や想定リスクを学ぶことで、設計段階から命を守る判断ができるようになります。

法令遵守・規格適合は最低限、倫理観を持つことが設計品質を決定します。

参考文献・出典

- 厚生労働省「設計技術者、生産技術管理者に対する機械安全・機能安全に係る教育実施要領」

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000496432.pdf - 労働安全衛生総合研究所「機械災害事例集」

https://www.jniosh.johas.go.jp/publication/doc/risk_assessment.pdf - 厚生労働省「機械安全の国際規格活用マニュアル」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000185234.html - 労働災害事例集(厚生労働省)

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_FND.aspx

コメント