ベルトシフタ(belt shifter)とは

ベルトシフタとは、動力伝達用の平ベルト(flat belt)を、複数のプーリ(滑車)間で切り替える装置のことを指します。

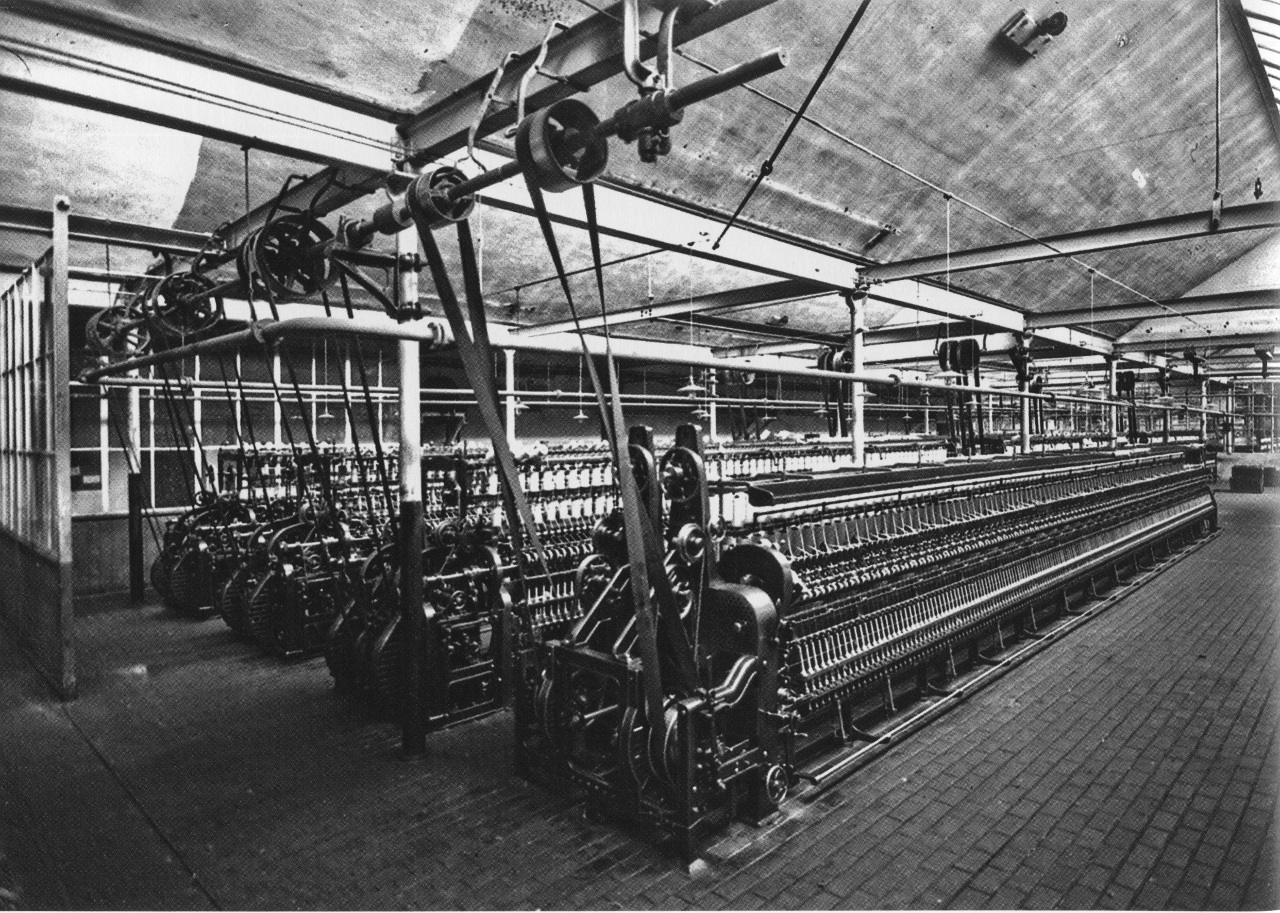

工場の屋根裏や天井近くに設けられたラインシャフト(中軸)などから、各工作機械へベルトを掛け替えて動力を分配・制御するための機構です。

19世紀末~20世紀前半、蒸気機関や水車などの主動力源(ラインシャフト)から、機械へ「ベルト伝動」によって動力を供給していた時期に、各機械の運転・停止または速度切替を行う手段として、駆動プーリ(driving pulley)と遊びプーリ(loose pulley)との間でベルトを掛け替える操作が必要でした。

この操作を機械的に簡略化・効率化した装置が、ベルトシフタです。

この方式は、機械ごとにモーターを付けずに「一つの主動力源で多数機械を駆動する」方式において、合理化を図るために用いられました。

また、ベルト伝動そのものの歴史として、フラットベルトは産業革命期以降広く用いられてきたことも資料にあります。

ここで「シフタ」という言葉を使うことで、ただのベルト掛け替え以上に「切替機構/操作機構」が付随していることを強調しています。読者としては、「ベルトを手動で移す」だけでなく「特定の機械をオン/オフあるいは速度を変えるために設けられた機構」として捉えると理解が深まります。

構造と原理

基本構造

これらを組み合わせて、作業者がフォークを操作することでベルトを所定のプーリから所定のプーリへ移動(切替)できるようになっています。

動作原理

- 平ベルトは、並列に配置された2つのプーリ(例えば「駆動プーリ」と「遊びプーリ」)のうち、駆動側プーリに掛けることで動力が伝わります。

- 一方、同じ軸上に配置された遊びプーリ(フリー回転プーリ/アイドラープーリ)にベルトを掛けると、その機械側には動力が伝わらず「停止」状態となります。

- ベルトシフタの操作(フォークを動かす)により、ベルトを駆動プーリから遊びプーリに移したり、その逆を行うことで、機械の起動・停止が可能になります。

- また、プーリの直径を切り替えられる構成(ステッププーリ/多段プーリ)を併用することで、ベルトを掛けるプーリのサイズを変え、速度段階を変えることもできます。

- たとえば、駆動側プーリが大径、機械側プーリが小径のとき回転数が増大し、逆なら減速になります。

- 実際、フラットベルト伝動時代にはこの手法が多用されていました。 (ウィキペディア)

- こうして、主動力源(蒸気機関/電動モーター等)を停止せずに、個々の機械を運転・停止・スピード変更できるようになったのが、ベルトシフタが担った役割です。

なぜ “ベルトシフタ” が有効だったか

この方式のメリットを整理すると、次の通りです:

- 各機械に個別モーターを持つ必要がなく、設置コスト・設備コストが抑えられた。

- 主動力源を停止せずに多台数の機械を運転/停止でき、生産ラインの柔軟性を確保。

- 構造が比較的シンプルで、当時の技術・材料でも実現可能だった。

- ブラケット、ロッド、フォークといった機械的操作により、機械側に複雑な制御装置を必要としなかった。

ただし、使用時には以下のような課題・制限もありました:

- ベルトの掛け替え・張り替え・ガイド調整など保守が必要だった。

- ベルトが滑ったりズレたりすることで、効率低下・故障リスクが生じた(例えば、フラットベルトは滑りやすいという特徴があります)。

- 操作が手動の場合、熟練作業者の判断・操作タイミングが生産性に影響しやすい。

- 構造が露出していることが多く、安全上の危険(巻き込み、ベルト切断、飛散)も大きかった。

以上のように、ベルトシフタは時代背景・技術条件を反映した「合理的な動力切替装置」でした。

種類と用途

ここでは、ベルトシフタをさらに分類し、用途と併せて掘り下げます。

手動ベルトシフタ(原始的な形式)

- レバーやロープで操作するもっとも原始的な形式のシフタです。

- 例:工作機械(旋盤、ボール盤、フライス盤等)の各台に取り付けられ、作業者が手や足でフォークを動かしてベルトを掛け替える。

- 特徴:構造が単純、コスト安、操作直感的。

- 留意点:操作タイミングを熟練者が判断する必要があり、誤操作・巻き込みリスクが高かった。

機械式ベルトシフタ(自動化または半自動化)

- カム機構、クランク、リンク機構、ギア、チェーンなどを用して、複数のベルト-プーリ切替を機械的に実施できるもの。

- 例:大型ラインシャフト工場で、停電・一斉起動・停止を中央操作で制御するために設けられた装置。

- 特徴:手動操作より安全性・効率性が高い。ベルトの掛け替えを複数機械に対してまとめて行うことが可能。

- 留意点:機構が複雑になる分、保守・整備が必要。操作機構の故障がライン全体に影響を及ぼす可能性あり。

遠隔/自動式ベルトシフタ(特殊用途)

- ロープやワイヤ、レバー機構を通じて、作業場から離れた場所でベルト切替操作が可能。農業用脱穀機、製粉機、木材加工機械などで見られた。

- 20世紀初頭には、電磁式・空気式の切替機構も登場し、ベルトの掛け替えを電気スイッチや空気圧で行う方式が試みられました。

- 特徴:操作者の安全性を高め、離れた位置からの切替が可能。産業機械の自動化初期段階において一部導入。

- 留意点:当時の電気・空気制御技術は未成熟で、信頼性・コスト面で制約が大きかった。

応用・派生形式

- 多段プーリを用いて速度を段階変更するもの:ベルトを異径プーリ間で移すことで、回転数・トルクを調整する。

- 可変径プーリ(例えば円錐プーリ)やアイドラープーリを併用して無段階的に速度を変える方式も、後期には出現してきました。

- 例えば自動車の無段変速機(CVT)で用いられるベルト・プーリ方式も、原理的には“ベルトで径を変えて伝達比を変える”という点で関連があります。

- 教育用モデル・実習機械における見せ機構としても、ベルトシフタ方式が残されている場合があります。

用途別マトリックス

| 用途 | 状況 | ベルトシフタのメリット |

|---|---|---|

| 多台数工作機械工場(ラインシャフト) | 一つの主動力源で多台機械駆動 | 設備コスト低、集中制御可能 |

| 農業・軽工業機械 | 脱穀機、製粉機など個別起動停止が必要 | 作業効率向上、遠隔操作可 |

| 教育・実習 | 機械伝動原理の教材 | 構造可視、操作体験可能 |

| 現代設備(限定) | おもちゃ的・展示用など | 歴史的・教育的価値あり |

安全上の注意(労働安全との関係)

危険要因と事例

ベルトシフタを用いたベルト伝動装置では、回転部・オープンベルト・プーリ・シフタ操作機構など、複数の危険が存在します。以下に典型的な危険要因と対策を整理します:

| 危険要因 | 代表的な事故 | 対策 |

|---|---|---|

| ベルト・プーリへの巻き込み | 手・衣服・髪がベルト・プーリに巻き込まれる | 回転部をカバーで覆う、作業者衣服の規制、非常停止装置設置 |

| シフタ操作中の誤動作 | フォーク・ロッドの跳ね返り、ベルトの急ズレによる衝撃 | 操作レバーにストッパ・ガイド設置、操作時の手位置教育、緩衝機構 |

| 潤滑/清掃中の接触 | 停止確認不足でベルトが動き出し手を挟まれる | ロックアウト/タグアウト(LOTO)手順の徹底、動力源遮断 |

| ベルト切断・飛散 | 劣化ベルトが切れて高速で飛び出す | 定期点検・交換、飛散防止用カバー、保護フェンス設置 |

| ベルト滑り・ズレによる損傷 | 機械誤作動、ベルト破損、プーリ破損 | ベルト張力・ガイド管理、ベルト材の適正選定、駆動・遊びプーリの明確管理 |

現代での位置づけ

なぜ姿を消したか

現代の工場・生産設備では、ベルトシフタ方式はほぼ姿を消しました。その主な理由は以下の通りです:

ただし、ベルトシフタ方式が完全に消えたわけではありません。現在でも以下のような用途・価値があります:

- 産業遺産・博物館展示:19〜20世紀初頭の工場・工作機械を再現・保存する際、ラインシャフト+ベルト伝動+ベルトシフタの構成が“当時の姿”として重要です。例えば、屋根裏のシャフト・ベルト・プーリの写真が記録されています。

- 教育・実習用途:機械動力伝達の基礎を学ぶ教材として、ベルト/プーリ/掛け替え操作を体験できるモデルが使われています。

- 趣味・レプリカ工作・小規模機械:古典的な木工機械・家具工房・木材加工機・修復機械などで、経済的・構造的理由からベルト式・掛け替え方式が採られる場合があります。

- 小規模農業機械・クラフト用途:電源が限定されていたり、簡易駆動が望ましい用途では、古典方式が残ることがあります。

現代の動力伝達設計においても、ベルトシフタ方式から学べる要点があります:

ベルトシフタ方式を採用する(あるいは既存設備を維持する)際には、以下の点に留意すると良いでしょう:

● 実用例紹介

- 例えば、1910年代~1920年代の工場天井に張り巡らされたラインシャフトとフラットベルトの写真が残っており、ベルトの掛け替えによる速度制御・停止操作が行われていたことが分かります。

- また、趣味として古い工作機械(例えば1920〜30年代の旋盤)を修復・運用している例では、「ベルトを手でひっかけ替えていた時期」の操作方法がコメントされています。例えば、ベルトを駆動プーリから遊びプーリへ移して機械を停止させる手順があります。

- 工具・機械操作教育シーンにおいても、ベルトシフタが「動力分配と切替の実習装置」として活用されており、動力伝達の基礎理解に役立っています。

コメント